di Andrea Filloramo

Chiunque abbia una certa età e ripercorre con il pensiero il ricordo delle tappe della propria vita, non può fare a meno di osservare che esse siano intrecciate con i ricordi delle tappe del cammino della Chiesa e a fatti ed avvenimenti relativi ai papi che si sono susseguiti nell’arco della sua esistenza.

Emergono, così, dalle pieghe della mente, le figure dei pontefici come Pio XII, Paolo VI, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e ultimo che risalta fra tutti, perché molto più vicino, quella di Papa Francesco.

Tutti si caratterizzano, nel ricordo, in relazione ai momenti della vita così come sono stati percepiti e integrati nella propria esperienza personale, includenti emozioni, pensieri, sensazioni.

In sostanza, si tratta di riflessioni su come la vita viene vissuta e interiorizzata, comprese le gioie, le sfide e i significati che si attribuiscono ai diversi momenti.

Se ognuno bene osserva scopre, inoltre, che ogni pontefice è visto ed è interpretato nel ricordo come chi vive il proprio ministero secondo le esigenze del momento, cercando sempre di portare avanti il delicato e non facile equilibrio tra tradizione e innovazione ora muovendosi, quindi, su una sponda, ora sull’altra.

Oggi, in un tempo segnato dall’individualismo, dalla frammentazione culturale e dal relativismo etico, un papa, chiunque egli sia, da qualunque parte del mondo provenga, deve necessariamente offrire parole di senso, inviti alla solidarietà, alla dignità umana, alla pace, alla fratellanza, alla trascendenza, al riferimento al suo predecessore e all’ ascolto della parola di Cristo contenuta nel Vangelo.

In questo senso, la Chiesa non è chiamata tanto a rincorrere il mondo, quanto a comprenderlo, ad ascoltarlo, a discernere, e poi ad annunciare con freschezza e coraggio la verità.

In tal senso, il grande compito del nostro tempo è quello di vivere un cristianesimo che non sia nostalgia del passato, ma testimonianza profetica e viva, capace di generare speranza.

E’ questa premessa di un ipotetico articolo sull’elezione del Pontefice Romano, che avevo predisposto prima dell’habemus papam”.

Nell’elaborarlo, volevo, forse, far indossare un certo tipo di cappello a chiunque senza ancora conoscere la specifica forma della sua testa.

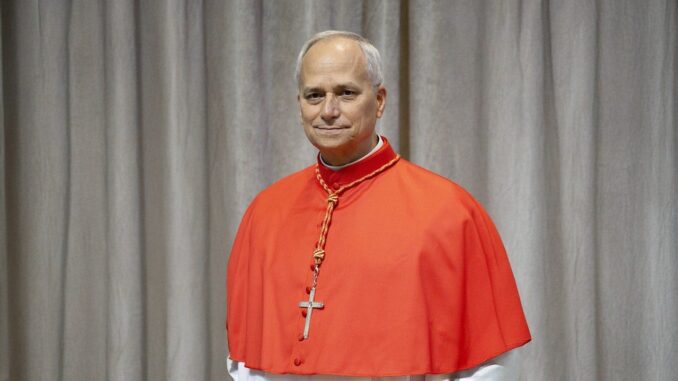

Con una certa autosoddisfazione posso affermare che la “velina” da me predisposta ben s’addice, come previsto, anche al nuovo pontefice, il cardinale Prevost.

Poche cose, di lui, possiamo dire tranne quanto sentiamo dai media che come dei fiumi in piena, elogiano, costruiscono, riportano notizie vere o fatte e non poteva avvenire diversamente.

Fra le tante cose sappiamo – e di ciò godiamo – che il papa è un agostiniano, un americano del nord, che da venti anni risiede nel Perù, il paese più povero dell’America del Sud; che è stato missionario e vescovo di una piccola diocesi, plurilaureato, timido ma non impacciato e che ha preso il nome di Leone XIII – non si sa però se in riferimento a Leone Magno o a Leone XIII che ha scritto l’Enciclica “ Rerum novarum”.

Nei prossimi giorni ovviamente le pagine della sua biografia aumenteranno a dismisura, saranno scritti libri che non faranno, però, facilmente superare la crisi, che in questo momento aggredisce la Chiesa.

Una cosa, però, ha colpito molti e pochi l’hanno messo in evidenza della quale non si può tacere : quando si è affacciato alla loggia di S. Pietro, a differenza di Papa Francesco, indossava la mozzetta rossa, la stola e la croce pettorale d’oro.

E’ vero che i simboli hanno un significato; che possono essere elementi che rappresentano qualcosa di diverso da ciò che sono fisicamente, che non hanno un significato intrinseco, ma il loro significato deriva dalla storia o dalla psicologia umana e utilizzarli o non utilizzarli significa molto.

Una domanda, quindi, rimane aperta: riuscirà il nuovo Papa a portare a compimento la rivoluzione operata da Papa Francesco?