Romina Rotondo, nata a Catania e vissuta a Messina, tra l’Etna e lo Stretto, adolescente negli Anni Ottanta e studentessa divisa tra l’impegno politico nel movimento della Pantera e lo studio. Laureata in Lettere Classiche all’Università di Messina e con il sogno di voler fare l’archeologa, si ritrova invece a scrivere tra le pagine de “Il Soldo”, lavorare per rassegne stampa online presso il settimanale Centonove e continuare l’attività politica soprattutto nell’ambito del diritto allo studio.

Inaspettatamente catapultata a Milano con una cattedra di Lettere in tasca, scopre di amare il lavoro d’insegnante e ha la fortuna di iniziare la carriera con la Mediazione scolastica e la formazione nell’ambito dell’Intelligenza emotiva sotto la guida della dott.ssa Martello che le aprirà le porte a sperimentazioni didattiche e attività laboratoriali nell’ambito dell’educazione all’affettività. Da questo percorso si pubblicheranno due saggi di M. Martello “Educare con Senso senza disSenso” Franco Angeli 2009 e “Sanare i conflitti” Guerini e Associati 2010 a cui ho collaborato con vari capitoli in cui racconta l’esperienza formativa e e didattica. Per non dimenticare i pochi significativi anni nel campo giornalistico, ha creato un Progetto d’Istituto per la pubblicazione di un Giornalino scolastico che per due volte sarà premiato dall’Ordine dei giornalisti.

Attualmente coordina il Progetto contro la dispersione scolastica del DM 19 nell’Istituto “G. Strada” di Roma di cui è referente. Romina non ha perso il vizio dell’impegno sociale, nella difesa dei diritti, attraverso l’attività sindacale nella scuola che porta avanti da 23 anni e che ancora le dà molto.

“Confesso che, nonostante tutta la fatica e i problemi del sistema d’istruzione, io ancora mi diverto a fare questo lavoro e continuo a ricevere e a imparare dalle alunne e dagli alunni. Ho adottato diversi gatti, tutti autentici romani, o forse loro hanno adottato me: in ogni caso è un grande amore e una convivenza ad armi pari. Non posso fare a meno di tornare a Sud, nella mia amata Sicilia, a Torre Faro, tra le correnti dello Stretto dove tutto è casa e mi appartiene e che adesso voglio proteggere da un ammasso di cemento e cavi chiamato Ponte sullo Stretto che rischia di distruggere, oltre al tutto il resto, anche un pezzo importante della mia vita“.

Romina, da amante di libri e arte ci dici com’è la situazione dei siciliani rispetto al resto del Paese?

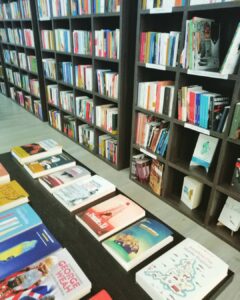

Se pensiamo ai libri, i recenti numeri raccontano una verità scomoda: indice di lettura tra i più bassi, 17 punti di percentuale in meno rispetto al resto d’Italia, il 28% di biblioteche in meno rispetto al Centro-Nord con ben 305 comuni siciliani privi di biblioteca. E questo a fronte di una tradizione letteraria antica e di altissimo livello che continua con autrici e autori anche contemporanei. La Sicilia continua a vivere nei libri, ma i siciliani leggono poco.

La mia “deformazione professionale” di docente mi fa pensare alle biblioteche di scuola, ai progetti di lettura “animata” che iniziano dai più piccoli e di solito riescono a coinvolgere anche le famiglie. E’ un inizio, ma è dal territorio che deve partire una risposta come servizio pubblico.

E anche per l’arte dai numeri non si scappa: il 26.4% dei siti culturali italiani è in Sicilia e Agrigento Capitale italiana della cultura. Eppure la fruizione di questi capolavori è spesso difficile per le strutture che mancano, le vie di comunicazione che allungano i tempi di percorrenza. E’ vero che la Sicilia è l’isola delle contraddizioni e questo è anche il suo fascino, ma in questo caso credo che il punto dolente sia il senso di bene pubblico, come lo è un museo o una biblioteca, a essere rimasto fermo al palo e mai affrontato come grande occasione di progresso culturale ed economico, concetti che dovrebbero essere integrati e non in conflitto.

Spesso la scuola è qualcosa di surreale dalle nostre parti: un’ esperienza che ti ha lasciato basita?

Il surreale della scuola credo rispecchi quello del contesto familiare e territoriale. Se ti riferisci alla Sicilia ho solo esperienze di “alunna” e non di docente. Ricordo lo stupore di un genitore di una mia compagna del Liceo Classico messinese, famoso imprenditore, che chiese a mia madre, di condizione economica molto più modesta, come fosse possibile che io avessi voti migliori di sua figlia nonostante loro le avessero comprato tre enciclopedie, con risultati appena sufficienti. A Roma mi colpì molto lo stupore di una famiglia particolarmente complessa e ai margini che, di fronte alla promozione del figlio, chiese di rivedere questa decisione per tenerlo ancora a scuola un altro anno come unica possibilità per evitargli di entrare in contesti illegali in cui loro stessi vivevano. E questo fa pensare molto al concetto di “comunità educante”.

Educando i ragazzi e i giovani si riesce ad arrivare anche dentro le famiglie: Fatti non foste a viver come bruti… a chi lo vorresti ricordare?

Si arriva, credo, all’umanità di ognuno di noi: quell’ “educere”, nell’etimologia del termine “educazione”, ci riporta al “tirare fuori” ciò che già c’è in ciascuno di noi, non un “riempire” dall’esterno. E questo significa che educare è prima di tutto entrare in relazione con l’altro, dall’alunno al genitore, nel rispetto dei ruoli, ma con lo sguardo alla persona. Io vorrei ricordarlo proprio al Ministro dell’Istruzione e al suo staff, per ribadire che la scuola non è un “contenitore” da riempire, ma un contesto da costruire e fare crescere come comunità democratica sui valori costituzionali. Sembra scontato e forse “retorico”, ma non lo è se pensiamo che oggi è proprio il disagio giovanile a essere al centro dell’azione educativa e che proibire e punire senza alcuna azione preventiva è un inseguire l’emergenza senza la volontà di risolverla.

C’è chi sostiene che la cultura è il dono più bello che si possa dare ai giovani. Che opinione ti sei fatta dei ragazzi di oggi?

I ragazzi e le ragazze per me continuano a essere meravigliosi perché riescono ancora a stupirmi. Sono diversi per estrazione sociale e gruppo di appartenenza, ma quasi tutti ti chiedono “spazio” e te lo restituiscono pieno di emozioni, riflessioni e creatività. Chiedono prima di entrare in relazione con te, anche in modo conflittuale, ma hanno bisogno che qualcuno li ascolti. Sono velocissimi nella comunicazione, nelle interazioni (non relazioni) con gli altri, ma spesso non riescono a costruire il “contesto” perché dentro un sistema virtuale in cui la connessione si sovrappone alla relazione. Hanno però bisogno di stare insieme e di stare all’aria aperta a scontrarsi, incontrarsi, ignorarsi, vivere la realtà anche dei loro corpi. Sono fiduciosa e devo dire che ancora oggi imparo molto da loro.

Quando hai intrapreso questa strada immagino avessi degli obiettivi da raggiungere: sei contenta per quello che hai realizzato o hai dei rimorsi per ciò che non è riuscita a fare?

Sono diventata insegnante per caso, ho fatto il concorso per avere l’abilitazione, ma un telegramma, arrivato inaspettato a fine estate, ha cambiato in 48 ore la mia vita facendomi arrivare dalla parte “opposta”, il Nord Italia, con una cattedra che oggi è il sogno di molti giovani colleghi. E come per Troisi in “Ricomincio da tre” pensavo fosse solo un viaggio e invece sono “emigrata” a Milano per nove anni. Il primo giorno avevo il panico della principiante: entravo nella fossa dei leoni, l’aula, con tutto il suo prezioso bagaglio umano. E mi sono innamorata quasi subito di questo lavoro. Il primo obiettivo forse era proprio imparare ad affrontare il cambiamento e poi provare ad “essere” insegnante non a “fare l’insegnante”. In questo percorso accidentato e molto coinvolgente, gli obiettivi cambiavano in base alle situazioni. Ma ho scoperto col tempo che ce n’era uno più importante: imparare insegnando e farmi stupire da quello che si scopre dentro un classe. E’ vero che insegnare è “lasciare un segno”, ma è anche, come docenti, “farsi segnare” dall’incontro con gli studenti. Forse ho il rimorso di essere finita nei meccanismi burocratici del sistema scolastico, a volte inutile e rigido, come in una catena di montaggio in cui il senso del mio lavoro si perde tra griglie, misurazioni e modulistica che ci fanno sentire come in una catena di montaggio.

Che ruolo hanno nella tua vita il coraggio, la temperanza, la sincerità e la giustizia? Per quale battaglia civile alzeresti la voce?

Sono tutte parole che raccontano una vita e con cui ci confrontiamo, nomi che diamo alle diverse esperienze di un’esistenza, a volte fughe altre volte incontri a volto scoperto. Tutte importanti per me, ma con la temperanza mantengo ancora una certa “prudenza” e in questo gioco di parole c’è la consapevolezza di un limite tra il desiderio di sperimentare ancora, anche rischiando e rispettare i propri confini e quelli altrui. Coraggio e sincerità sono state per me parole magiche che da bambina trovavo nelle fiabe come chiavi che scioglievano dagli incantesimi. Adesso sono spesso una sfida che vale la pena di affrontare perché ci danno la misura del valore di se stessi e degli altri. La giustizia è forse quella che attualmente sento più urgente integrata all’uguaglianza. Sono tante le battaglie civili per le quali bisogna alzare la voce ben oltre il silenzio o la barriera degli interessi economici e politici. Il diritto all’esistenza di un popolo a cui si nega addirittura il cibo, l’acqua, l’assistenza sanitaria è oggi il segnale di una pericolosa regressione del concetto stesso di diritto e dei sistemi democratici. Quanto accade a Gaza e al popolo palestinese è inaccettabile da tutti i punti di vista. In generale, dietro molte battaglie civili, c’è la lotta all’uguaglianza, a un’equa redistribuzione della ricchezza che rimane il principale ostacolo alla piena realizzazione di una democrazia.

Purtroppo la violenza tra le mura domestiche non diminuisce. Codice rosso: le cronache purtroppo raccontano spesso casi di stupro. Quando si è perso il senso dell’amore?

Non diminuisce e come un bollettino di guerra è trasversale: accade spessissimo tra le mura domestiche, di case di lusso e piccoli appartamenti di periferia. Nessuna differenza regge di fronte a vittime che davvero possono stare nella porta accanto o nello stesso nucleo familiare. Lo scorso anno una donna ha perso la vita per mano del marito tre piani sotto il mio appartamento. Pochi metri che segnano la distanza enorme tra le persone, i drammi dentro le coppie e i disagi di relazioni disfunzionali. E’ preoccupante anche il fatto che si abbassi l’età di chi ricorre alla violenza sessuale nei confronti di una donna e che non sia percepita nella sua reale gravità. E’ una pericolosa regressione verso l’idea della donna e del suo corpo come oggetto, trofeo da ostentare nel branco.

Non so se si sia perso il senso dell’amore o se sia proprio lo stare in relazione con l’ “altro” a essere in crisi. Ho la sensazione che l’altro, anzi quasi sempre l’ “altra”, sia vista come uno specchio in cui riflettere se stessi e i propri bisogni che se non soddisfatti portano, nei casi peggiori, all’eliminazione di qualcosa che non è più una persona ma un “no”, un ostacolo, un limite e negli altri casi a forme di annientamento e violenza verso proprio “l’oggetto” che causa malessere. E’ un discorso complesso che richiede prevenzione, educazione nelle scuole e nelle famiglie, presidi territoriali di sostegno e aiuto alle donne, tenere accesa l’attenzione su questi temi e intervenire ai primi segnali. Inasprire le pene cambiando nome ad un reato quando è già accaduto l’inevitabile forse può momentaneamente rassicurare l’opinione pubblica, ma non risolve un problema così profondo e complesso.

Durante la vita ho sempre apprezzato quello che c’è oltre le nuvole. L’importanza di non sprecare il tempo e di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Ma anche il coraggio di accettare i propri limiti. Ma pure alzare lo sguardo anche quando si oscura il cielo. A te cosa ha insegnato essere siciliana?

Essere siciliana ed essere cresciuta sullo Stretto di Messina sono per me due “spinte” verso l’ altrove a cui ti porta il vivere. Se le radici sono forti la pianta cresce. Al di là della facile metafora, la Sicilia è un’isola vivente che respira nella sua storia e nelle sue grandi contraddizioni. Mi insegna ancora tanto perché continua a stupirmi per il suo non svelarsi mai del tutto: c’è sempre un pezzetto che non hai ancora visto che è “altro” rispetto a quello che ti è noto. E’ una terra che ti concede il piacere del ritorno attraverso un passaggio che è una frattura, una discontinuità com’è lo Stretto nel suo mistero di mantenere la distanza tra due lembi di terra vicini. Una lezione di vita che mi affascina sempre.

E poi ci sono i due mari, diversi e opposti, che tentano di unirsi e spesso lo fanno in modo imprevedibile tra Cariddi e Scilla in quello che Stefano D’Arrigo in Horcynus Orca definiva “terribilìo di mare”. Tutto in Sicilia ti insegna che la bellezza è una forma di resistenza.

Sei d’accordo con chi sostiene che per ogni donna che emerge nel campo lavorativo ce ne sono venti che abbandonano l’obiettivo?

In linea di massima sì, una disparità di genere che è prima di tutto economica e sociale. E’ sempre quel concetto di disuguaglianza che rende difficile l’accesso ai diritti e alle donne in particolare, bloccando di fatto l’ascensore sociale. L’abbandono dell’obiettivo è spesso determinato dalla condizione economica della donna, dalla possibilità di accedere ai gradi più alti di istruzione e formazione. E anche nel caso della maternità, oltre le legittime tutele delle lavoratrici, è necessario che funzionino strutture pubbliche di supporto alle donne e alla maternità.

Sei una simpatizzante di sinistra: com’è la sinistra oggi? Ti senti ben rappresentata o hai perso la speranza?

Domanda difficile e con una quota di sofferenza: confusa e frammentata, con qualche segno di vitalità nonostante gli acciacchi. Mi viene in mente il personaggio di A. Albanese, militante di sinistra che va in terapia e mentre dondola su un’altalena rossa – un passo indietro e uno avanti – risponde alle domande dello psicologo inciampando sempre sui “fondamentali” della storia della Sinistra. Mi sento rappresentata parzialmente e da minoranze, ma mi preoccupa di più che, a fronte di un aumento delle disuguaglianze, dei problemi sociali e con gli inquietanti scenari internazionali, una visione “altra” rispetto a quella dominante, non sia intercettata dai gruppi dirigenti dei partiti di sinistra e dall’elettorato. C’è un mondo del lavoro, dei salariati, del precariato e delle nuove forme di sfruttamento, che non si sente rappresentato, o solo in parte, dall’attuale sinistra e questo crea uno scollamento molto pericoloso.

Se dovessi riassumere lo spirito di questa “campagna elettorale” Ponte Sì, Ponte No in una battuta?

“La grande illusione” – per rimanere nelle citazioni. Ponte mai dal mio modesto punto di vista: un’opera impossibile che, nel lessico pasoliniano, in nome dello sviluppo non porterà alcun progresso.

Punta cinque euro su qualcuno per salvare la Sicilia, Messina: a chi daresti fiducia?

Per la Sicilia a quanti lavorano ai margini, nelle periferie, nei non luoghi delle città dove la povertà equivale a invisibilità: associazioni, enti, strutture di accoglienza, scuole. Solo per citarne una, ma non è l’unica, la preside Di Bartolo dell’ I.C. “Sperone-Pertini”, in uno dei quartieri più difficili di Palermo, in cui la scuola è diventata lo spazio pubblico di una rinascita per tutto il territorio: una battaglia, anche con le Istituzioni, che è ancora in corso.

A Messina, ho qualche difficoltà, ma se penso ai proclami di quest’estate sul Ponte, sono ripetitiva e punto sui Comitati No Ponte di cittadini di varie zone della città che stanno conducendo una battaglia di civiltà per salvare la città e un patrimonio naturale e storico che nella sua fragilità e profonda bellezza ha la forza di essere ancora una ricchezza reale e simbolica.