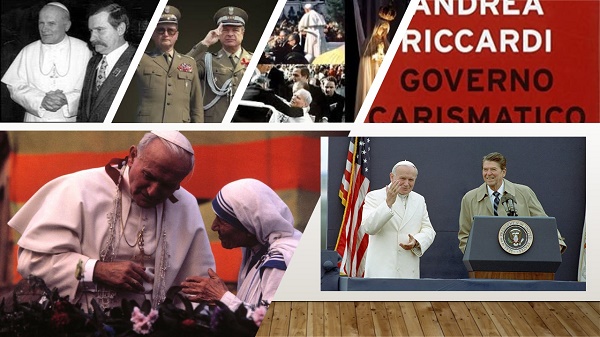

Continuo il mio studio su San Giovanni Paolo II, utilizzo ancora un contributo di Andrea Riccardi, giornalista, storico e per certi versi autorevole “vaticanista”, il testo che ho letto e studiato, è “Governo carismatico. 25 anni di Pontificato”, Arnoldo Mondadori (2003).

Non si tratta di un’altra biografia di Giovanni Paolo II, ma in questo testo sintetico di 232 pagine, Riccardi prova a descrivere il grande Papa venuto da un Paese lontano. Comprendere l’uomo Wojtyla a due anni dalla sua salita al cielo. Il Papa che viene da un mondo dominato dall’ideologia comunista affascina una parte dei cristiani occidentali. Giovanni Paolo II affronta la crisi del cattolicesimo e chi spinge la fede ai margini della società. Come ha affrontato questa crisi e nello stesso tempo ha governato la Chiesa? La risposta non sta in un programma ben definito, ma, per Riccardi si trova nella persona del Papa, una risposta originale tra la caduta del Muro di Berlino e la globalizzazione.

E’ la storia del più grande leader religioso del Novecento, che diventa una delle chiavi per comprendere meglio questo nostro mondo, questa nostra società. Il testo è composto di soli quattro capitoli: il 1°(Un papa che viene da lontano) Wojtyla è una personalità che viene dalla sofferenza, non era un uomo di Curia, “era esterno alle lacerazioni tra italiani ed estraneo alle polarizzazioni occidentali. Non era un progressista né un conservatore”, scrive Riccardi. Si potrebbe definirlo “un cattolico del postconcilio”. Certamente era una personalità poliedrica e vivace. Studioso di San Giovanni della Croce, che lo faceva apparire con una forte vena mistica. “La sua testimonianza veniva da un cattolicesimo di popolo e da una Chiesa che lottava nella sofferenza”. In Wojtyla erano presenti i campi di concentramento, veri simboli reali dell’inferno sulla terra. Il mondo concetrazionario era entrato poco nel Magistero Pontificio. Wojtyla testimonia quasi quarant’anni di sofferenze di una Chiesa e di un popolo. Nonostante Yalta, parlò subito di una grande Europa, senza mai nascondere la sua identità polacca, del resto fu eletto il 16 ottobre nel giorno di una grande santa polacca, S. Edvige. Wojtyla era molto attento alle date importanti. L’esperienza della Chiesa polacca e la storia slava hanno molto da dire alla Chiesa universale. Occorre rifondare l’Europa, è una impresa urgente.

Nell’enciclica Slavorum Apostoli, pubblicata nel 1985, il papa scrive: “Il Vangelo non porta all’impoverimento o allo spegnimento di ciò che ogni uomo, popolo e nazione, ogni cultura durante la storia riconoscono e attuano come bene, verità e bellezza. Piuttosto, essa spinge ad assimilare e a sviluppare tutti questi valori: a viverli con magnanimità e gioia”. E’ un concetto questo che esprime la teologia delle nazioni, tipica di papa Wojtyla. Si sente polacco con le sue radici della storia polacca, anche se il senso della nazione non sfocia mai nel nazionalcattolicesimo, ma nella comunità dei popoli. Del resto, Giovanni Paolo II è ammiratore degli Stati multietnici come per esempio l’impero Asburgico, cui suo padre era un devoto servitore. Riccardi accenna alla visita in Vaticano dell’ultima imperatrice Zita, moglie di Carlo I d’Asburgo. Wojtyla affrontando il suo ministero aveva ben presente la romanità, alla sua forza culturale e storica. Il Papa crede nella forza della cultura, ricordando come la Polonia ha mantenuto l’identità culturale anche senza la sovranità. Wojtyla stabilisce un legame tra il colle Vaticano e quello della cattedrale di Gniezno e di Wawel, cuore religioso di Cracovia. Riccardi nel libro sottolinea spesso la “polonità” del papa polacco, che può destare qualche perplessità. Wojtyla non si spersonalizza come altri Papi, vedi Paolo VI, Pio XII, Wojtyla cerca di rimanere sé stesso. Infatti, durante il suo pontificato, rinuncia al plurale maiestatico “Noi”.

Certo agli inizi si è un po’ stentato a capire questo Papa, che sfuggiva agli schemi. “Papa Wojtyla era una forte personalità profondamente imbevuto di pietà sacerdotale, ma poco rispondente ai modelli ecclesiastici”. Sembrerà una semplificazione era un Cattolico. Veniva da un Paese dove “non c’era stato un ’68 e soprattutto dove la ricezione conciliare era avvenuta all’insegna della continuità e non della frattura”.

Wojtyla prende sul serio il suo essere “vescovo di Roma”, da quando è stato eletto Papa diventa pure lui romano. Da subito Wojtyla chiama l’Italia seconda Patria. Vuole essere lo sposo della Chiesa di Roma, cercando di dimostrarlo con i fatti, iniziando a visitare le parrocchie di Roma. Aveva ben presente la Storia di Roma, dove è venuto Pietro per essere martirizzato e crocifisso. Ed anche Giovanni Paolo II ha rischiato di essere assassinato a Roma. L’attentato al Papa è un fatto straordinario di cui i cattolici non hanno ancora compreso la gravità. La Storia per Giovanni Paolo II non è retorica, era qualcosa di vitale: l’eredità di una Chiesa e di un popolo, attraverso cui si riceveva il messaggio della fede. La storia del martirio del popolo polacco, il tema del martirio è sempre presente nella coscienza di Giovanni Paolo II. Più volte ha fatto riferimento ai nuovi martiri di oggi e soprattutto di tutto il Novecento, segnato in profondità dal martirio. Il Papa ha parlato di ecumenismo del martirio, in particolare durante la celebrazione al Colosseo il 7 maggio 2000 durante il Giubileo. Wojtyla ha sempre proposto il recupero della memoria dei nuovi martiri.

Riccardi accenna nel suo studio al rapporto del papa polacco con la politica italiana, fa riferimento all’importante discorso programmatico del Papa sull’Italia a Loreto nel 1985. Il difficile rapporto con le forze politiche che hanno scristianizzato il Paese, a cominciare dal comunismo, il peso culturale del materialismo marxista e delle ideologie atee. Per Wojtyla la Chiesa, nel rispetto della democrazia, non doveva rinunciare ad essere una forza sociale. Chiaramente con il Pontificato di Giovanni Paolo II e poi con il cardinale Camillo Ruini, la DC, il partito cosiddetto cattolico, perde quell’influenza che aveva con i precedenti pontefici. La Chiesa ora bada a raggiungere l’unità dei cattolici, non più in partito, ma nei principi non negoziabili, che possono essere presenti in tutte le forze politiche.

La prima e grande riforma per Wojtyla è l’affermazione della centralità della Missione. La sfida della Nuova Evangelizzazione in terre già cristiane è sempre presente. Nel 1987 a Buenos Aires, ai giovani che gli chiedevano quale sia la sua più grande preoccupazione per l’umanità, il papa risponde: “pensare agli uomini che non conoscono ancora Gesù Cristo”. E Riccardi sul tema fa riferimento a un cristianesimo di lotta, “agonica”. Nel III° capitolo (Tra marxismo e ortodossia), il giornalista romano affronta l’aspetto politico del pontificato di Giovanni Paolo II. La reazione dei governi comunisti dei paesi dell’Est e soprattutto del Cremlino, di Mosca dopo la sua elezione. La presenza di un papa polacco a Roma, il suo carattere globalizzante e internazionalistico del cattolicesimo, superava la “Cortina di ferro”. I regimi comunisti miravano a far diventare nel proprio Paese le Chiese sul modello delle varie chiese ortodosse, cioè nazionali. Di fronte allo scontro tra Est ed Ovest c’era il nuovo Papa che aveva un grande ruolo in questo scontro. Wojtyla in questo contesto spesso faceva riferimento alla Conferenza di Helsinki, dove si sono affermati i diritti umani e i principi della libertà religiosa. Wojtyla era realista sullo scontro politico in atto con i Paesi comunisti. Riccardi per questi argomenti cita spesso la monumentale opera del politologo americano George Weigel. Nel libro si mette in risalto che il papa polacco non cerca mai lo scontro frontale con i regimi comunisti, intanto cercava di essere in continuità con i suoi predecessori. Non faceva discorsi esplicitamente anticomunisti neanche nei suoi viaggi in Polonia. Al totalitarismo comunista opponeva la libertà religiosa, i diritti umani proclamati ad Helsinki. La Chiesa vuole parlare con le Nazioni, vuole parlare con i Popoli. Riccardi precisa il termine “Nazione”, intesa dal papa come comunità di popoli uniti dalla cultura. Wojtyla lo ha fatto capire con i suoi numerosi viaggi, vuole parlare soprattutto con i popoli. Merita attenzione nel pontificato di Giovanni Paolo II, l’evangelizzare attraverso i viaggi. Il Papa comprende che è importante incontrare e lasciarsi incontrare, di vedere e farsi vedere. E’ una geografia spirituale del Papa con l’Atlante in mano. Va sostenuto un cristianesimo di popolo, soprattutto all’Est. Il punto irrinunciabile nei discorsi del Papa: insistenza sui diritti umani e sulla libertà religiosa. Nella lotta nelle terre dell’impero sovietico i cattolici devono avere moderazione, ma anche ostinazione. Mosca e i Paesi satelliti erano molto preoccupati, si erano accorti della forza destabilizzante rappresentata dalla Chiesa di Wojtyla. Riccardi fa riferimento ad una discussione a Berlino tra i vari capi dei dipartimenti ideologici dei governi comunisti, questi dopo il viaggio del papa in Polonia, si discusse solo di Giovanni Paolo II. Kuroedov aveva colto la pericolosità del nuovo Papa. Erano convinti che bisognava bloccare il ruolo politico-sociale del cattolicesimo nell’Est. I tre viaggio di Wojtyla in Polonia, scrive Riccardi, sono un capolavoro di realismo. In ogni viaggio creava uno spazio di libertà e di pluralismo. Nella prima visita del 1979 comunicò una grande speranza nel futuro: “NON SIATE SCHIAVI”, disse il Papa. Era un messaggio tipicamente religioso, ma nella situazione polacca tale messaggio assumeva una valenza liberatoria di energie. La carovana papale seguita da tutto un popolo, rappresentava “il cuore del Paese reale che non si opponeva a quello legale, ma mostrava la sua alterità e la sua forza morale soverchiante”. Non starò qui a raccontare il complesso capitolo dei rapporti di Giovanni paolo II con la Polonia e poi con la nascita del movimento sindacale e di opposizione sociale Solidarnosc, le minacce di invasione sovietica. Nel secondo viaggio, la Chiesa e il movimento sociale per il cambiamento politico in Polonia sono ben saldi tra loro e Giovanni Paolo II è diventato il punto di riferimento e di rassicurazione per la tenuta delle forze sociali. Anche se ormai il papa era una spina nel fianco dell’impero sovietico. Riccardi dà conto del dialogo forzato di Wojtyla con le autorità comuniste, in particolare con il generale Jaruszelski. Per il Papa era molto facile spingere i polacchi all’insurrezione…Ma non l’ha fatto.

L’ultimo capitolo, il IV° (Il governo carismatico) Riccardi affronta diversi temi, a cominciare da quello della Pace, dove si può desumere che la Chiesa non è pacifista, come lo intendono certe forze politiche, non viene messa in discussione il diritto e l’uso della forza in particolari situazioni.

DOMENICO BONVEGNA

dbonvegna1@gmail.com