di Andrea Filloramo

Desta molta attenzione – e in alcuni suscita inquietudine – il ritorno, sotto Papa Leone XIV, ad alcuni segni del potere ecclesiastico che erano stati messi da parte da Papa Francesco. Il riferimento è particolarmente all’uso della mozzetta, della stola pontificia, dell’abitazione nel Palazzo Pontificio, al ritorno estivo a Castel Gandolfo, al ripristino di formule solenni e all’intensificazione dei linguaggi curiali.

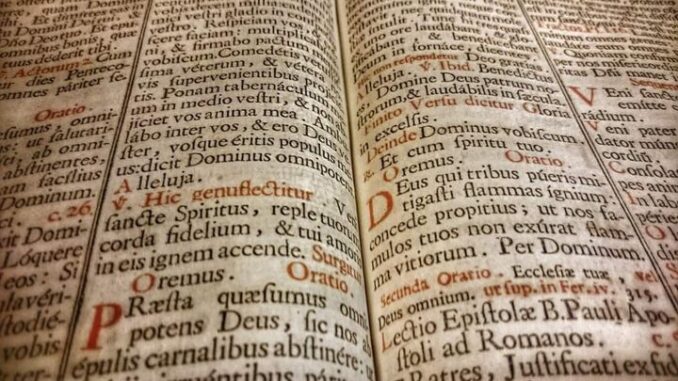

Sappiamo, infatti, che, per la Chiesa, il linguaggio dei segni è più forte delle parole. Quando, quindi, il Papa sceglie una veste, un palazzo, un gesto liturgico, dice qualcosa non solo di sé, ma anche della visione di Chiesa che egli propone. Le sue sono scelte senz’ altro legittime, ma anche cariche di valore simbolico e teologico e, pertanto, non si possono derubricare a “gusti personali”.

Papa Francesco aveva voluto segnare una rottura profonda con il clericalismo, proponendo un’immagine di Chiesa povera, ospedaliera, missionaria. Il suo rifiuto dei segni regali non era una stravaganza, ma un atto profetico: la Chiesa doveva smettere di sembrare una corte. Quel gesto ha inciso nella coscienza ecclesiale come segno di un cammino irreversibile, o almeno così è stato recepito da molti fedeli.

E qui sta il nodo che prima o dopo Papa Leone, che non fa nulla a caso, è obbligato necessariamente a sciogliere, con la chiarezza che, come agostiniano, prete, vescovo e cardinale, l’ha sempre caratterizzato: può un Papa ripristinare quello che il predecessore ha abbandonato? può “tornare indietro” su un simbolo che segnava un superamento evangelico della forma di potere nella Chiesa?

La risposta, formalmente, è sì. Il Papa, tuttavia – occorre evidenziarlo – non è da considerare un monarca assoluto e, pertanto, in tutto quello che fa e dice è obbligato a rendere conto ai fedeli. Se, perciò, il suo predecessore ha fatto fare alla Chiesa un passo in avanti nello spirito del Vangelo, non dovrebbe tornare indietro. Ciò potrebbe essere non conservazione ma regressione. Se torna indietro deve spiegarne i motivi.

Oltretutto, se osserviamo alcuni segni nella Chiesa non sono da considerare semplicemente “ornamenti”, ma linguaggi ecclesiologici. Dicono, cioè, come si concepisce l’autorità, la distanza tra pastore e popolo, la relazione tra centro e periferia. Riprenderli senza far sapere che si tratta di una vera necessità pastorale potrebbe generare confusione e divisione, nella comunità ecclesiale. Tornare a gesti, stili e simboli del passato non rafforza l’autorità del Papa: rischia di renderla meno credibile. L’autorità evangelica si fonda sulla testimonianza, sulla trasparenza, sull’umiltà. Non sulla sacralizzazione del potere.

Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di un’autorità che unisca, non che imponga; che ascolti, non che cerchi di farsi ascoltare; che cammini davanti al popolo, non sopra di esso. I segni non sono tutto, ma non sono mai neutri. Per questo, il modo in cui il Papa si mostra al mondo è parte essenziale del suo modo di guidare la Chiesa. Il cammino del Concilio Vaticano II e la svolta profetica di Papa Francesco ci hanno insegnato che la credibilità nasce dalla semplicità, non dalla solennità.

Ci aspettiamo, al di là di tutto, che Papa Leone si presenti e sia non tanto un dottore della fede, ma un pastore che accompagna i fedeli, che, come diceva Papa Bergoglio, chiede ai pastori di avere l’odore delle pecore, che la sua sia una Chiesa in cammino verso i bisogni esistenziali, una Chiesa come ospedale da campo che accoglie. Questa è almeno la speranza di tanti e sicuramente e anche la speranza del Papa.

.A Leone XIV, che indubbiamente non vuole cancellare la testimonianza di Papa Francesco, che sicuramente passerà alla storia, ma forse soltanto limitare quelle che alcuni considerano delle derive dottrinali, non occorre rammentare che, secondo S. Agostino, la speranza non è un’attesa passiva ma una virtù che genera “due bellissimi figli”: lo sdegno e il coraggio. “Lo sdegno è la capacità di indignarsi di fronte alle imperfezioni; è il rifiuto di accettare passivamente ciò che non va. Il coraggio, invece, è la forza di agire per cambiare quella realtà, per andare oltre lo sdegno e trasformare il desiderio di un mondo migliore in azioni concrete”.