di Andrea Filloramo

La “sicilianità” è un concetto che indica l’insieme delle caratteristiche culturali, sociali, storiche, identitarie e psicologiche tipiche della Sicilia e dei suoi abitanti. In pratica essa si riferisce all’identità culturale, al modo di essere, alle attitudini psicologiche, ai modi di rapportarsi tra persone, spesso caratterizzati da un forte senso di comunità, rispetto per le radici familiari. Insomma, la sicilianità è un modo di essere, di comunicare e di sentirsi legati alla Sicilia, alla quale si appartiene o dalla quale si proviene.

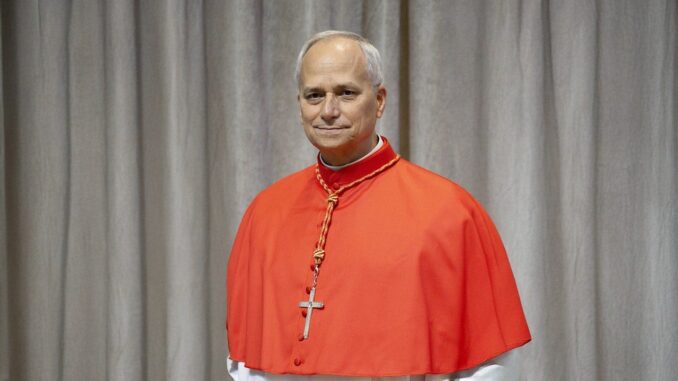

Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost), è il primo Papa statunitense, le cui origini familiari sono incredibilmente multinazionali. Secondo uno studio condotto da Henry Louis Gates Jr. (The New York Times, giugno 2025), i suoi antenati identificati includono circa 40 francesi, 24 italiani e 21 spagnoli.

Fra gli antenati italiani c’è il nonno paterno, proveniente dalla Sicilia, precisamente da Milazzo (ME ), il cui cognome originario era “Riggitano”, che, poi, dopo l’immigrazione in USA, nel 1904, è stato cambiato in Prevost, cognome della bisnonna francese.

Se è vero che il carattere di ciascuno di noi si eredita geneticamente e quindi alcune predisposizioni temperamentali si trasmettono dai genitori e dai nonni e si formano attraverso le esperienze di vita, possiamo ipotizzare che in Papa Leone XIV, l’origine siciliana possa rappresentare un vero e proprio patrimonio non solo genetico ma anche culturale e spirituale, da cui egli potrà attingere per guidare la Chiesa.

Proprio della possibile sua sicilianità – come si può evincere da interviste fatte prima della sua elezione – c’ è in lui l’idea di famiglia, ben radicata in Sicilia, fatta di un intreccio di amore profondo, di solidarietà, di rispetto, ma anche di tradizioni rigide e di aspettative forti, che modellano le relazioni e l’identità dei singoli. La rete familiare per il Papa, come per tutti i siciliani, è molto forte ed è da considerare come un vero e proprio sistema di sostegno sociale, con un forte senso di mutua assistenza e di protezione, che egli porta in sé.

Un altro aspetto molto importante della sicilianità, che si può scoprire facilmente nel Papa, è il valore attribuito dai siciliani alle feste, alle ricorrenze religiose e ai momenti di convivialità, che sono ritenuti occasioni fondamentali per rinsaldare i legami.

Se bene osserviamo, infatti, tutte le celebrazioni liturgiche e le pratiche devozionali – che non hanno, però, per il Pontefice nulla a che vedere con il devozionismo, che è cosa ben diversa dall’essere devoti – non sono semplice folklore, ma rappresentano un modo per incarnare la fede nella vita quotidiana e per fare dialogare spiritualità e cultura, che è un tema complesso e ricco di sfaccettature.

Si tratta di un confronto tra due sfere che, pur avendo radici differenti, si influenzano reciprocamente e contribuiscono alla crescita personale e collettiva.

Il pontefice evidenzia, quindi, come la devozione popolare, sia un tesoro prezioso, capace di mantenere viva la fede, così come avviene in Sicilia, che da sempre è stato un crocevia di popoli, culture e religioni, una terra dove il senso della comunità e della fede si intrecciano profondamente.

Non ultimo è il carattere tipicamente siciliano, noto per la sua immediatezza e per il calore umano, che possiamo facilmente vedere riflettersi nello stile comunicativo del pontefice. Leone XIV, infatti, privilegia un linguaggio semplice ma coinvolgente, capace di parlare direttamente al cuore della gente senza rinunciare alla profondità teologica. Questo modo di comunicare crea un ponte tra la gerarchia ecclesiastica e il popolo, favorendo un dialogo autentico e familiare.

Concludendo: la “sicilianità” che si può scorgere in Papa Leone XIV non è da considerare un elemento marginale o aneddotico, ma un fattore decisivo che – ne sono certo – segnerà profondamente il suo pontificato. La sua attenzione alla famiglia, alle tradizioni popolari e ai poveri offrirà alla Chiesa una testimonianza radicata e al tempo stesso aperta al mondo contemporaneo, capace, cioè, di coniugare memoria storica e innovazione, fede e cultura, che, per S. Agostino, al cui Ordine egli appartiene, non sono in opposizione tra loro ma strettamente intrecciate.