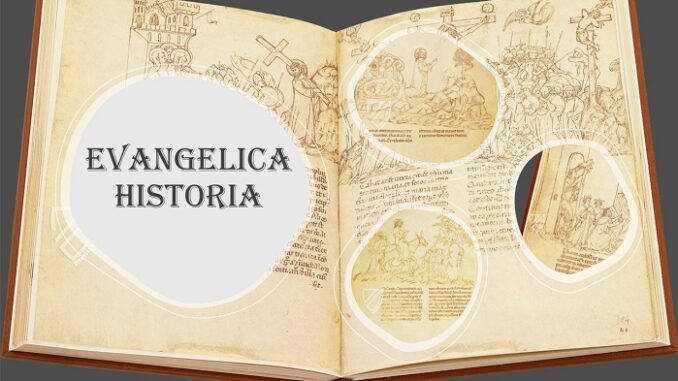

Durante l’Estate ho dato uno sguardo analitico a un testo che sapevo di averlo, ma che non avevo mai preso in considerazione di leggerlo. Si tratta di “Evangelica Historia”, una ristampa anastatica pubblicata da Electa Editrice nel 1978, custodita in un bel cartonato cofanetto. Sono dei disegni, 158 episodi della vita di Gesù Cristo. Il testo introdotto da Bernard Degenhart e Annegrit Schmitt con una nota illustrativa, trascrizione e traduzione dei testi di Angelo Paredi. L’arte del Trecento si appassionò ai racconti della vita di Cristo e di Maria e alle fiabesche leggende agiografiche.

Venivano raccontati negli affreschi della vita dei santi più venerati e così esaltati. Si pensi ai cicli di San francesco d’Assisi e di San Martino affrescati da Giotto e da Simone Martini ad Assisi; ai cicli di S. Giorgio e S. Caterina dell’Alchiero a Padova; al ciclo di Sant’Orsola di Tommaso da Modena a treviso. La fantasia dei pittori trovava ispirazione negli scritti religiosi contemporanei, oltre nelle pagine bibliche e anche nei vangeli apocrifi. Miniera immensa e meravigliosa di racconti fantastici ed intensamente umani divenne per gli artisti del Trecento la “Legenda Aurea”, la monumentale opera letteraria e poetica composta tra il 1263 e il 1273 dal domenicano genovese Jacopo da Voragine. Gli autori dell’introduzione fanno riferimento ai numerosi libri scritti in latino “volgare”, alle forme figurative adottate dagli illustratori, disegnatori e miniaturisti.

Grande diffusione nel Trecento ebbero la Vita di Cristo e di Maria. La Hevangelica Historia contenuta nel manoscritto L. 58 Sup. della Biblioteca Ambrosiana con i suoi 158 disegni a penna rappresenta uno degli esempi più cospicui di questi libri illustrati. In questo manoscritto vengono trasferiti in disegni non soltanto i momenti più salienti della vita di Cristo, quali sono narrati dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli, ma pure molti episodi leggendari tolti dagli apocrifi. Ci sono anche una trentina di pagine dalle storie della guerra giudaica e della distruzione di Gerusalemme ad opera di Vespasiano e di Tito con episodi di triste crudeltà. L’artista si sofferma sulla brutale violenza del male, collocando realisticamente le sue scene nell’ambiente a lui contemporaneo, come quelle che riguardano l’infanzia di Gesù e che si svolgono nella vita quotidiana di una cittadina dell’Italia Settentrionale. Gesù va a scuola con le tavolette per scrivere. Nella falegnameria di Giuseppe, il fanciullo Gesù aiuta nel lavoro.

Ci sono altri aneddoti che Degenhart e Schmitt descrivono. Nella parte centrale del libro, una ottantina di disegni (dalla fig.18 alla 56) troviamo narrata tutta la vita pubblica di Gesù, come è nei Vangeli canonici. Gli ultimi episodi del libro ci sono raffigurazioni tristi e tragiche, qualche volta macabre. Per esempio, c’è Pilato condannato a morte che si uccide in carcere. La guarigione di Vespasiano che ha il naso infestato di vespe e vermi. Poi c’è l’assedio di Gerusalemme ad opera di Vespasiano per punire gli uccisori di Gesù. “In tutte le raffigurazioni – scrivono gli studiosi – appare evidente l’ambientazione italiana. Le architetture sono tipiche dell’Italia Settentrionale, in particolare quelle lombarde”. Sostanzialmente si attengono ad ornamentazioni gotiche, come quella la figura 74°; 54b; 55b, lombarda è la forma delle finestre bifore.

L’artista oltre all’architettura del Trecento ha raffigurato la gente nel costume e nelle mode del terzo e del quarto del Trecento: si vedono le vesti delle donne o gli abiti degli uomini che, portano spesso cappuccio a punta. Simili osservazioni si possono fare per le armature dei guerrieri, vedi figure 7°, 47°. Fanno notare gli introduttori che ci sono anche elementi di derivazione francese, come l’adorazione dei Magi (fig. 5b) Potrebbe aver influito sull’autore le Miniature francesi di Jean Pucelle, attivo fino al 1260. Tuttavia, gli introduttori rilevano che ci sono diversi scambi artistici e culturali tra artisti italiani e francesi. E il nostro è stato certamente influenzato da questi artisti.

Non conosciamo il suo nome, come non si conosce il nome del compilatore del testo. Questo non è una novità, gli artisti medievali, profondamente cristiani, umilmente preferivano astenersi dal mettere il proprio nome. Riassumendo possiamo sostenere che la Evangelica Historia è un capolavoro grafico, grandioso per l’ampiezza narrativa del ciclo, dalla infanzia di Gesù fino all’esaltazione finale dell’Assunta. Una bellezza di linee, armonia nei movimenti che fanno risalire allo spirito fiabesco delle leggende e alla storia eterna, drammatica e lirica, del male e del bene. Un’ultima nota, il testo in mio possesso è l’esemplare n. 699 impresso nel mese di luglio del 1978 con i tipi della Fantamigrafica/Venezia. In totale la tiratura della stampa anastatica è stata di 999 esemplari, numerati da 1 a 999.

DOMENICO BONVEGNA

dbonvegna1@gmail.com