di Roberto Malini

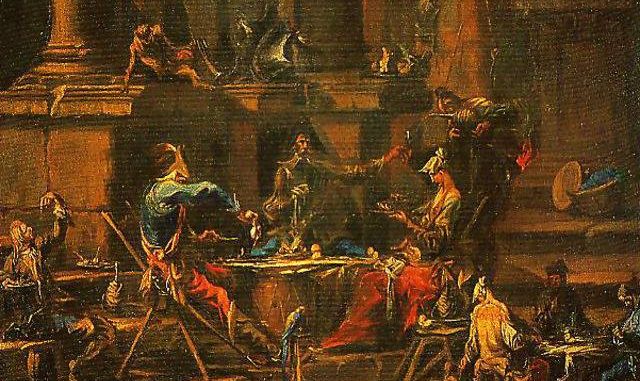

Se dovessi esprimere un parere su chi sia stato il più grande pittore italiano del XVIII secolo, farei due nomi: Giambattista Tiepolo e Alessandro Magnasco. Sul Tiepolo, la critica ha espresso ogni genere di lode, ponendolo su altari così elevati che è ormai difficile approcciare i suoi lavori con la mente sgombra da superlativi. Alessando Magnasco detto il Lissandrino (Genova 1667 – 1749), al contrario, viene confinato in un ambito ristretto dell’arte: la cosiddetta "pittura di genere". Lì, in quella nicchia, è definito dagli esperti "uno degli artisti maggiori". E’ il destino cui spesso vanno incontro i grandi innovatori, gli intelletti geniali capaci di anticipare secoli di storia dell’arte e il cui talento è così inusuale da essere considerato più un’eccentricità che un’aspetto evolutivo della cultura dell’umanità. Quanto studio bisogna fare ancora, per comprendere innovatori come Monsù Desiderio o il Lissandrino! Quest’ultimo era ancora un ragazzino quando apprendeva l’arte del dipingere nella bottega di Filippo Abbiati, con la mente e il giovane animo, però, concentrati su altri modelli, fra i quali sicuramente El Greco, anch’egli bollato a lungo – fino alle soglie del Romanticismo – come "pittore di stravaganze"! Magnasco affrontava la pittura partendo dalle potenzialità dei colori come espressione della materia, dell’olio capace di aggredire la tela o sfiorarla come un’ombra, dei pigmenti in cui sono presenti in nuce tutte le tenebre e tutti i chiarori. Magnasco fu il più potente visionario del suo tempo, capace di vedere il futuro della pittura. In lui è già vivo lo spirito del Romanticismo, di Turner (fu lui, prima ancora del pittore londinese, ad elevare a una nuova dignità la pittura storica), dell’Impressionismo, delle "deformazioni" che sono alla base dell’Espressionismo e dell’arte introspettiva. Magnasco era il pittore di quell’umanità che vive ai margini della civiltà: i Rom, i mendicanti, la gente più umile del popolo. Unita per consumare un pasto frugale o alla ricerca di un rifugio fra antiche rovine, l’umanità sofferente e perseguitata del Lissandrino è protagonista di un tempo che non finisce mai, perché il progresso e il benessere – ancora ai nostri giorni – toccano altri gruppi sociali. Forse è proprio per la nuda verità che esprimono, per il coraggio di strappare il sipario dell’indifferenza e dell’intolleranza, mostrando all’uomo la propria incapacità di perseguire l’ideale di un mondo giusto, che le opere di Magnasco turbano ancora chi le osserva, relegandole in uno spazio che è sì dorato, ma è pur sempre, nella percezione di chi ha la fortuna di appartenere alla "maggioranza", oltre il margine…