L’allegoria del Buon Governo in città e nel contado, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) realizzato tra il 1338 e il 1340 è l’affresco più rappresentativo sia dello stile del pittore che della cultura di cui è espressione. L’affresco è stato un punto di riferimento per la buona politica e per fare importanti riflessioni. A suo tempo Alleanza Cattolica, aveva realizzato una Mostra proprio su questo eccezionale affresco, con un importante intervento di Lorenzo Cantoni (“Il Buon Governo”. Una lettura, n. 345, cristianità).

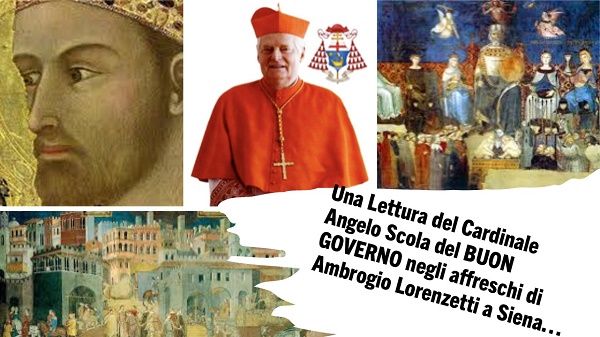

Quest’oggi voglio presentare una importante e articolata riflessione del Cardinale Angelo Scola, apparsa su Il Domenicale del 2 luglio 2005. Il cardinale inizia proprio dal celebre affresco medievale nella Sala della Pace, del Palazzo Pubblico di Siena. La città dell’uomo s’instaura se c’è vita buona di governanti. Lorenzetti nella celebre allegoria senese, per esprimere il Buon e il Cattivo governo, sceglie la strada della personificazione. Il primo colpo d’occhio possiamo individuare, secondo il cardinale, la figura centrale, il protagonista (l’uomo vestito di nero, il diavolo?) per il cattivo governo e poi la figura del vecchio sapiente monarca, assiso al trono del Buon Governo.

Entrambi i personaggi sono attorniati da altri interpreti, ben distinti dal popolo. Attorno al Cattivo Governo viene rappresentata, la crudeltà, la discordia, la guerra, la perfidia, la frode, l’ira, la tirannide, l’avarizia, la vanagloria. Mentre il personaggio centrale del Buon Governo è attorniato dalle figure allegoriche della Giustizia, della Temperanza, della Magnanimità, della Prudenza, della Fortezza e della Pace. Peraltro, non è superfluo sottolineare secondo Scola che sul capo del vecchio saggio monarca sono personificate le tre virtù teologali della Fede, della Speranza, della Carità. Pertanto, si domanda il cardinale, “quale considerazione immediata impone la scelta iconografica del Lorenzetti in questa che è considerata, in un certo senso, la prima opera di carattere ‘totalmente laico’ della storia della pittura italiana?”

Perché ci sia Buon Governo non si può separare l’agire virtuoso degli agonisti, cioè di chi governa e di chi è governato. Praticamente, la condizione primaria per attuare una vita politica sta in una condizione della società che consente ed esprimere una antropologia adeguata. Negli affreschi di Lorenzetti possiamo vedere che brilla una convinzione inaugurata da Aristotele e poi ripresa da Tommaso pacificamente vissuta all’inizio dell’età moderna; in pratica la convivenza sociale si regge nell’agire degli uomini come un tutto, volto a dare un ordine ai fini e ai beni della vita. Scola insiste a guardare con attenzione all’Etica di Aristotele e a quella di Tommaso che distinguono tra l’etica personale e l’etica pubblica o politica. “Essi sono ben consapevoli della necessità che l’etica politica, come vita buona, richiede non pochi adattamenti realistici rispetto alla vita virtuosa in quanto riferita al singolo”.

Il cardinale è convinto che affinché ci sia un Buon governo, anche nella nostra complessa società non può prescindere dall’impegno rigoroso di tutti, teso a perseguire la vita buona mantenendo in unità le due distinte dimensioni personale e comunitaria, dell’umano agire. E’ un filo rosso di tutto l’insegnamento sociale della Chiesa, soprattutto quello che fa riferimento al Magistero pontificio che va dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. Poi il cardinale affronta le cause che hanno condotto alla rottura di questa visione unitaria e articolata a partire dal tema del Buon governo. Ma io mi fermo chi è interessato oltre allo studio di Cantoni, po’ continuare leggendo il settimanale oppure il fascicolo di “Vita e Pensiero” dell’Università Cattolica (maggio-giugno 2005).

DOMENICO BONVEGNA

dbonvegna1@gmail.com